Home > 会長からのメッセージ目次 > メッセージNo.133

| ←No.132へ | No.134へ→ |

メッセージNo.133 ラディカル・ボディ、そして触覚の細分化と言語化

ラディカル・ボディとは何か?

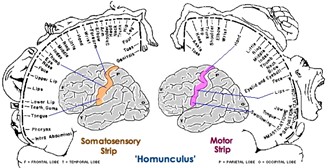

大脳皮質の第一次運動野(中心前回,area4)と第一次体性感覚野(中心後回,area3・1・2)を電気刺激し、『脳のなかの小人(ホムンクルス)』を想像したのはペンフィールドとラスムッセンである(図1)。その著書『The cerebral cortex of man : A clinical study of localization of function(岩本隆茂・中原淳一・西里静彦訳:脳の機能と行動)、福村出版,1986』を再読した。

図1 脳のなかの小人(ホムンクルス),Penfield,1950

体性感覚反応の特徴として、次のような記述があった。

体性感覚反応の特徴は、ひと口にいえば原始的なものということである。中心後回刺激による反応も、中心前回刺激による反応も、どちらも同じ性質のものだった。刺激によって誘発される反応は、ひりひりする感じ、運動している感覚(実際の運動は生じない)、しびれなどである。「痛み」、「寒さ」、「血液がいきおいよく流れる(おそらく発熱を意味するだろう)」というような表現はまれにしかでてこない。患者たちはこうした感覚をだれも不愉快なものとは感じていなかったし、また強力な刺激が与えられて痛みが感じられたあとでも、強制された反応は起こらなかった。

こうしたものは個別の感覚に属することであり、なにかある特定の記憶が、これらの感覚と一緒に生じることはなかった。患者は刺激による感覚が身体のどの位置に生じているかを述べるだけで、なにか粗いものや、やわらかいものや、暖かいものや、冷たいものなどが、その刺激部位と対応している部分に実際に触れていると思うようなことはまったくなかった。まただれかがその部分を動かそうとしているとも思ってはいなかった(p271)。

ペンフィールドは体性感覚反応が原始的であることを強調している。というより、「どこの空間」と「何の空間」に区別して考えると、刺激による感覚は「どこの空間」にのみ対応していると解釈したくなる。「どこの空間」とは「触覚空間(刺激による感覚が身体のどの位置に生じているか)」であり、「機能面(身体と物体の相互作用する接触面の面積の広さ,functional

surface,岩村)」である。触感の「空間定位」によって、触感や痛みの場所が手だとか、胴体だとか、足だとかが知覚されている。したがって、触感の空間定位は身体の皮膚空間であって、物体の属性ではない(図2)。

つまり、第一次体性感覚野では、「何の空間」である物体の属性としての「粗いものや、やわらかいもの」は知覚されていない可能性がある。もちろん、ペンフィールドの実験では実際の身体には何も触れていない。第一次体性感覚野を電気刺激しているだけである。だが、ニューロンは活動し、患者の意識は「刺激による感覚が身体のどの位置に生じているかを述べるだけだった」と言っている。どうして物体に触れている感覚、つまり、「何の空間」である「物体の属性」の触覚は想起されないのだろうか。

図2 どこの空間(触覚空間)における空間定位は物体の属性ではない

「何の空間」を感じないということは、触覚が成立していないということである。粗いものや、柔らかいものを感じないということは、第一次体性感覚野では触覚に基づく情報の構築がなされていないことを意味する。「触知覚」は意識されていないのだ。第一次体性感覚野は「身体の空間定位(どこの空間)」の機能が第一義なのかもしれない。だが、教科書には第一次体性感覚野(area3・1・2)が「身体の空間定位(どこの空間)」、上頭頂小葉(area5・7)が「触知覚(何の空間)」とは記載されていない。

第一次体性感覚野には皮膚、関節、筋肉から複数の信号が入力するが、自己の身体の空間定位の知覚に特化した機能を生成している可能性がある。空間定位とは皮膚刺激が身体のどの場所に入力されたかということである。あるいは、皮膚刺激が入力されている面積である。身体のどこに触れたのか、どこが痛いのか、どれくらいの広さなのかといった、身体空間の場所の定位であり、触感の内容は重要でない。

また、そうした皮膚刺激の3次元空間上の位置は、関節運動によって変化する。手指の触感は肩関節を外転すれば外側空間に移動する。しかしながら、手指で触感を感じるのは持続している。要するに、「どこの空間(触覚空間・機能面)」は姿勢や四肢の位置覚、運動覚の変化を組み込んだものでなければならない。あるいは、手を身体各部に触れる「セルフ・タッチ」を考えてみよう。座位で右手を左肩に触れると、左半球の第一次体性感覚野の手の感覚ニューロンが活性化し、同時に右半球の第一次体性感覚野の肩の感覚ニューロンが活性化する。それは触覚ニューロンだが、右手を左肩に触れる時には左半球の第一次体性感覚野の肩の運動覚ニューロンや肩の筋感覚ニューロンが活性化している。セルフ・タッチでは、そうした触覚、運動覚、筋感覚ニューロンの活動の組み合わせは無限である。それを自己組織化しなければ、自己の「身体空間(どこの空間)」は形成できない。

一方、上頭頂小葉(area5・7)の「触知覚(何の空間)」における、外部空間の物体の属性の知覚は、自己の身体空間を形成していなければ存在しないと考えられる。自分の手がどこに存在するかわからなければ、意識を手のどこかに向けることができなければ、手は空間内に存在しないということである。だから、「触覚」と「触知覚」は高次な体性感覚領域の機能(働き)なのではないか。ペンフィールドは「触覚=第一次体性感覚」に疑問を呈している。

つまり、第一次体性感覚野(area3・1・2)には皮膚、関節、筋からの信号は入力されるが、触覚、温度覚、痛覚、圧覚、運動覚、重量覚といった、いわゆる表在感覚や深部感覚の情報は構築されていない可能性がある。また、第二次体性感覚野(area43)も同様であると思われる。それは動物レベルの意識であり、人間の高次意識(自覚)を伴ってはいないからだ。感覚信号は何かの機能(働き)のために利用される。その機能とは「体性感覚的な身体」を自覚し、自己の身体を世界内存在させる機能である。これは身体所有感や運動主体感よりも「根源的(ラディカル)な身体」である。あるいは「ミニマル・セルフ」と呼ばれるものである。

この第一次体性感覚野(area3・1・2)と第二次体性感覚野(area43)の機能(働き)である「ラディカルな身体(radical

body)」なくして、外部世界を感覚、知覚、認知することはできない。

自己の「身体存在感(著者の造語)」を体性感覚空間として生成しなければ、身体を介して世界を知ることはできない。たとえば、何かの物体が自分の顔に向かって飛んでくると、反射的に危険をキャッチして頭部を傾けて衝突を避ける。この時、頭部が体性感覚空間(ラディカルな身体)として存在し、3次元空間内に空間定位されていなければ避けることはできない。この知覚は飛んで来る物体の属性が何かとは異なる。つまり、私が身体として存在するのは、複数の体性感覚信号のモザイクから生成される「ラディカルな身体」だからであり、そこから「私の身体」が誕生(形成)する。

特に、第二次体性感覚野(area43)の機能(働き)は興味深い。それは左右の身体の触覚的な統合である。また、「身体の延長」、すなわち外部空間へ触覚を「投射(プロジェクション)」する機能がある。体性感覚空間は第一次体性感覚野のニューロン活動だが、それは外部世界の3次元空間へ投射される必要がある。これらの機能が「ラディカルな身体」の「身体ゲシュタルト(全体性、姿勢)」を生成する。おそらく、第一次体性感覚野における身体の空間定位は各部分であり、それが第二次体性感覚野で外部空間のゲシュタルト(全体性)として統合される。

だとすれば、高次意識による上頭頂小葉(area5・7)の機能が「触覚」や「運動覚」や「触知覚(何の空間)」を生成していることになる。上頭頂小葉では、体性感覚の細分化、体性感覚と関節運動、体性感覚と視覚の情報変換(一致)などが形成されてゆく。さらに下頭頂小葉(角回,area39)の機能によって体性感覚(運動)−視覚−言語の異種感覚情報変換が形成される。頭頂葉連合野の機能(働き)によって、私が世界に複数の意味が与えることになるだろう。たとえば、道具を使って絵画を描き、文字を書き、他者と会話し、感情や記憶と行為を結びつけながら、社会や文化の中で、「意味の宇宙」で生きてゆくようになる。

まとめると、体性感覚システムは次のような階層構造となる。

| ・第一次体性感覚野(area3・1・2) | …「身体の空間定位(どこの空間)」 …身体と物体の相互作用における機能面(接触面)」 |

| ・第二次体性感覚野(area43) | …「身体ゲシュタルト」 …外部世界(3次元空間)への「投射(プロジェクション)」 |

| ・上頭頂小葉(area5・7) | …体性感覚の細分化(何の空間)と同種感覚情報変換 …触覚と運動覚の情報変換、触覚と視覚の情報変換 |

| ・下頭頂小葉(角回,area39) | …体性感覚(運動)−視覚−言語の異種感覚情報変換 …感情、記憶、意味からの行為の生成 |

したがって、この仮説(空想)では第一次体性感覚野の「空間定位」と「機能面」及び第二次体性感覚野の「身体ゲシュタルト」の形成と外部世界(3次元空間)への「投射(プロジェクション)」までが、「どこの空間」の生成に対応した「ラディカルな身体」の神経生理学的な特性ということになる。

それよりも高次レベルの上頭頂小葉と下頭頂小葉は外部世界の物体の属性である「何の空間」に対応している。それは人間の生活や道具や文化の「制度化」における身体感覚、身体知覚、身体認知ということになるだろう。触れること、見ること、言葉の意味がすべて一致することで、自己と他者が生きている世界の情報を共有していることを確認できるのである。

また、運動反応の特徴として、次のような記述があった。

感覚運動皮質への電気刺激によって生じる運動は、それが一次運動領野(ブロードマンの4野)への刺激によるもの(ここでは通常、刺激閾の値は低い)、中心前回ののこりの部分(6野)や中心後回(3野、1野、2野)の刺激によって生じるものもすべて同一である。ある運動は粗雑であり、ある運動は複雑であるが、しかし運動はどれも原始的なものである。

刺激の反対側に生じる脚や腕の運動は単純な屈曲や伸展反応であり、たとえば手はひらいたり閉じたりはするが、それ以上の運動は生じない。しかしながら感覚運動帯の下部では、刺激はつぎに述べるような協応する活動を生じさせることがある。またそれらの運動は反対側限定されておらず、両側で起こっている。ここでの反応は、①発声反応で、口、のどの上部、のど、横隔膜、腹部の筋肉組織の巧妙な活動によって、たくみに協応した運動が実行され、②唾液分泌と飲み込み反応を伴った。あたかもなにかを食べているような口の運動、③両眼を協応的に働かせながら視線を動かす、ことである。

乳児は誕生と同時にこうした運動がすべてできるものであり、たとえできないとしてもできるようになるのにそれほど長い時間はかからない。しかしこれらの刺激によって生じる運動には、ダンサーが身につけている精密な足さばきや、成人の指だとできる微妙な動きなどは含まれていない。また、刺激による口の運動の場合では、ことばをつくり出すようには運動しない。

デリケートで熟練した運動をするようになる手、指、くちびる、舌などに割り当てられている感覚運動皮質の範囲は、感覚配列でも運動配列でも他の領域に比して大きな面積を占めている。逆に肩、胴部、尻などの感覚運動領野は狭い。肩などに比較して手や手指へ割り当てられている運動帯の範囲が広いということは、これらの部分では新生児でも可能な単純な運動と比較して、成人がいつかは学習するはずの運動がはるかに精密で複雑であるということとあきらかに関連している(p272)。

ペンフィールドは運動反応も原始的であることを強調している。第一次運動野では行為は生じないとしている。そして、高次な感覚運動領域が「運動スキル」を伴う行為に関連しているとしている。これは体性感覚野の階層性と同じ解釈である。その機能は①発声、②唾液分泌と飲み込み反応、③両眼を協応的に働かせながら視線を動かすといった、生存に必要不可欠な運動機能から順に組織化されてゆく。これはロシアのパブロフの弟子のアノーキンが「機能システム」の概念で指摘している学習メカニズムと同様の解釈である(プッチーニ・ペルフェッティ:子どもの発達と認知運動療法,協同医書出版社,2000.を参照のこと)。

人間の運動機能の学習では個体発生が系統発生を繰り返すが、その進化圧は「ホムンクルス」のデフォルメされた姿に対応している。特に、食事する時、口の中、唇、舌、のどは見えない、物体に触れる時、手掌、手腹は見えない、歩行する時、足の裏は見えない。これらの部位の体性感覚の細分化において、視覚は使えない。運動野では、それらの領域が広い面積を占めている。その広さは神経可塑性の自由度に可能性を与える。

つまり、ホムンクルスの姿は「見えない場所の体性感覚を見る」という高次意識の産物である。特に、運動野、補足運動野、運動前野といった前頭葉の「運動関連領野」は、上頭頂小葉(area5・7)の「触覚」や「運動覚」や「触知覚(何の空間)」の機能や下頭頂小葉(area39)の体性感覚−視覚−言語の「異種感覚情報変換」の機能と神経ネットワーク(ミラー・ニューロン・システムによる模倣学習回路)を形成し、成人がいつかは学習するはずの精密で複雑な運動スキルに満ち溢れた行為を生成する。

触感の細分化と言語化とは何か?

ここで認知神経リハビリテーションにおける手や足底での「表面性状の識別課題(接触問題)を思い出してほしい。

そして、『Ranaweera

AT: When consumers touch: a conceptual model of consumer haptic

perception(お客が触れる時:消費者の触知覚の概念モデル),Spanish

Journal of Marketing,No 9

,2021』を見てみよう。これは衣服の素材を扱うファッション業界の論文であり、「ハプティック・タッチ(触知覚)」の多様性についてのものである。

リハビリテーションの臨床では、体性感覚は表在と深部に大別される。表在感覚は触覚、温覚、痛覚、深部感覚は圧覚、位置覚、運動覚、振動覚、重量覚、複合感覚は2点識別覚、立体覚、皮膚描字などに区分される。

片麻痺の場合、表在感覚麻痺は手や足底の触覚検査や2点識別覚で評価し、治療では手掌、手指の指腹、足底などに対して複数(3〜5種類)の表面素材の差異を識別させて「感覚再教育(sensory

reeducation)」に取り組む。また、それは「受動的触覚(passive touch)」から「能動的触覚(active

touch)」へと進めてゆく。

そして、これらの「触覚の細分化」は、前述の仮説に従えば上頭頂小葉(area5・7)の機能に対応していると考えられる。

| ・上頭頂小葉(area5・7) | …体性感覚の細分化(何の空間)と同種感覚情報変換 …触覚と運動覚の情報変換、触覚と視覚の情報変換 |

この領域は「身体図式(ボディ・スキーマ)」の形成に寄与し、道具使用による神経可塑性が生じる領域である。また、成人の失行症(apraxia)や子どもの運動統合障害(dyspraxia)に深く関与する領域である。

ところが、ラナウィーラの論文では「素材の触感の分類」として45の特性の区別が挙げられている。これは臨床における「触覚の細分化」が不十分であることを示唆している。人間の手は、セラピストが考えている以上に細分化されているようだ。特に、言語表現のニュアンスが微妙に異なる点が重要である。

素材の触感の分類

- 暖かい – 冷たい (Warm–cool)

- 硬い – 柔らかい (Hard–soft)

- 堅く引き締まった – 薄っぺらい (Firm–flimsy)

- 強い – 弱い(Strong–weak)

- 安定性 – 不安定 (Stability–instability)

- 固い – 柔軟 (Rigid–malleable

- 硬い – 硬くない (Stiff–not stiff)

- 鋭い – 鈍い (Sharp–dull)

- 粗い – 滑らか (Rough–smooth)

- 粗い – スベスベ (Rough–sleek)

- 湿潤 – 乾燥 (Wet–dry)

- 油性 – 乾燥 (Oily–dry)

- 重い – 軽い (Heavy–light)

- 圧縮 – 非圧縮 (Compressible–non compressible)

- 緻密 –希薄(Thick–thin)

- 均一 – 不均一 (Even–uneven)

- 固体 – 粉末 (Solid–powdery)

- 分厚い – 軽い (Bulky–light)

- 柔軟 – 柔軟でない (Flexible–inflexible)

- 平坦 – デコボコ (Flat–bumpy)

- 構造化 – 非構造化 (Structured–unstructured)

- 丸い – 尖っている (Rounded–pointed)

- 安心感 – 不安 (Relief–no relief)

- 詰まった – 空っぽ (Substantial–empty)

- 伸縮 – 非弾性 (Elastic–inelastic)

- ベタつく – ツルツル滑る (Sticky–slippery)

- 磨かれた – 磨いていない(Coated–uncoated)

- ワックスがけ – ワックスがけのない(Waxed–un-waxed)

- 肌理が粗い – 肌理が細かい (Grainy/gritty–fine)

- 畝(うね)がある – 畝がない (Ribbed–not ribbed)

- ゴツゴツ – 滑らか (Rugged–smooth)

- しっかり – ゆるい (Steady–loose)

- フワフワ– ザラザラ (Fluffy–rough)

- スポンジ状 – 固い (Spongy–solid)

- かゆみ – かゆみなし (Itchy–not itchy)

- 羽毛のよう– うもうではない (Feathery–not feathery)

- 浮き出た – 浮き出ていない (Embossed–not embossed)

- 多層性 – 単層性 (Multi-layered–single-layered)

- チョークの粒のような–滑らか (Chalky–smooth)

- 絹(シルク)のような – 絹でない (Silky–not silky)

- 毛のような – 毛でない (Fuzzy/hairy/furry–not fuzzy)

- ギザギザ – 滑らか (Jagged–smooth)

- 粘性 – 水っぽい (Viscous–watery)

- 脆い(もろい) – 壊れにくい (Brittle–unbreakable)

- 粗い – 繊細 (Coarseness–delicacy)

ここで「ハプティック触知覚」の運動と触知覚のリンケージ(連関)を重視した治療を展開しているセラピストたちに提案したいのは、一つの「表面素材の識別」を求める治療で、この45の言葉のいくつかを患者に問いかけてみることである(図3)。

図3 接触問題(表面素材の識別)

たとえば、その触感は「重いですか、軽いですか」、表面素材は「磨かれていますか、磨いていないですか」、「肌理が粗いですか、 細かいですか」、「畝(うね)がありますか、ないですか」、「粘性ですか、水っぽいですか」…といった問いかけである。それによって多様な触感の質感(クオリア)に意識を向けることを促す。

僕ら(お客、消費者)は、店で洋服など、さまざまな物品を買う時、その物体の表面に手で触れて、その質感(クオリア)を確かめる。人間の脳は、その体性感覚の質感(クオリア)を細分化している。それは手だけでなく、足底でも同様だ。足底の触覚の細分化が歩行を回復させる。あるいは、それは他の感覚でも同様である。ワインの香りや味が無限であるように。ソムリエは香りや味を言葉で記憶している。

その意味で、認知神経リハビリテーションの接触問題における「表在素材の識別」は、まだ人間の脳の神経可塑性に働きかけていない可能性がある。訓練が粗大であれば回復も粗大である。そこからは粗大な運動しか生じない。触覚の訓練が運動スキルの発達に届いていないように思われる。特に、もっと言語表現の多様性を訓練に導入すべきである。言語は感覚イメージや運動イメージの想起を変化させる。過去のエピソード記憶や「行為の記憶」についての言語も有用だろう。それらは比較、関連づけ、推論といった学習の認知過程と深くかかわっている。

まだ、人間の触覚のリハビリテーションは構築されていないと考えるべきだ。そのために、第一次体性感覚野と第二次体性感覚野を「ラディカルな身体(どこの空間)、頭頂葉連合野を「触覚の細分化(同種感覚情報変換)」や「異種感覚情報変換」に伴う「何の空間」の形成とする仮説を提示した。もちろん、誤っているかもしれないが、空想するのは自由だろう。

人間は身体空間(体性感覚空間)−身体周辺空間−外部空間を生きるが、体性感覚空間は見えない。従来の神経生理学でも筋紡錘からの入力と身体空間の関係は未知のままである。では、触覚は既知なのか。触覚について現象学的還元すれば、触覚が未知であることに気づく。

「われわれはまだ思考していない、思考すべきものを」という言葉がある。もっと想像力を体性感覚空間に向けるべきだろう。身体空間の変容が行為の学習を阻害している。セラピストは身体空間の変容を評価して治療すべきだ。

ペンフィールドを再読し、触覚について従来とは異なる見解を提示した。

人間の触覚のリハビリテーションには、まだ可能性がある。

| ←No.132へ | No.134へ→ |