Home > 会長からのメッセージ目次 > メッセージNo.135

| ←No.134へ | No.136へ→ |

メッセージNo.135 行為の純粋経験

色を見、音を聞く刹那、未だ主もなく客もない

−西田幾多郎

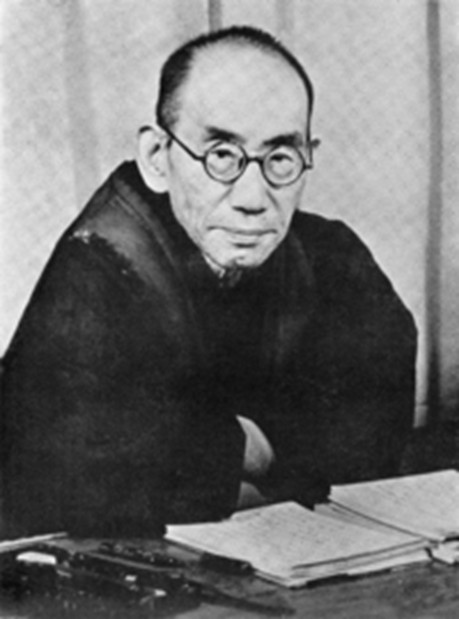

西田幾多郎(1870−1945)

人間は行為する。西田哲学と呼ばれる京都学派の西田幾多郎は、『善の研究』で「純粋経験(pure experience)」という不思議な言葉を残している。

まず、「善」とは人間の行為のことである。森羅万象の世界において、どのような行為が「善」であるかを知ることは難しい。「世のため人のために行為せよ」という言葉が想起される。だから、『善の研究』というタイトルから「どのように行為して生きるか」を問うていると思うかも知れない。しかし、そんな先入観や期待を裏切るかのように、西田は行為の本質を問う。行為とは見ること、聞くこと、動くことのすべてである。行為とは経験である。行為とはポイエーシス(自己制作)である。そして、自己の意識が変われば行為が変わる。あるいは、意識が変われば行為が変わる。こうした自己の行為と意識(志向性)の関係の探求を、西田は「善の研究」と呼んでいる。

「純粋経験」とは何か。純粋経験とは「反省を含まず主観と客観が区別される以前の直接経験」である。時に「純粋意識」と呼ばれることもある。これは意識の「現象一元論」を意味するが、西田は次のように簡素に説明している。

色を見、音を聞く刹那、未だ主もなく客もない.

刹那とは「一瞬(時間の最小単位)」のことである。主と客とは「主観(認識する自己)」と「客観(認識される対象)」のことである。この言葉は行為の遂行が無意識だと主張しているわけではない。行為の遂行に意識が集中しているという意味である。それを世間では「無心に行為する」と表現する。西田は『善の研究』で次のように説明している。

意識するというのは事実其儘(そのまま)に知るの意である。全く自己の細工を棄てて,事実に従うて知るのである。純粋というのは,普通に意識といっている者もその実は何らかの思想を交えているから,毫(ごうも、少しも)も思慮分別を加えない,真に意識其儘の状態をいうのである。たとえば,色を見,音を聞く刹那,未だこれが外物の作用であるとか,我がこれを感じているとかいうような考のないのみならず,この色,この音は何であるという判断すら加わらない前をいうのである。それで純粋意識は直接意識と同一である。自己の意識状態を直下に意識した時,未だ主もなく客もない,知識とその対象とが全く合一している。これが意識の最醇(さいしゅん)なる者である。

西田によれば、純粋経験は「あるがままの直接経験の事実、すべての始発点になる根源的知識」である。そして、純粋経験とは「主客合一」状態の意識経験である。意識が何かに向かう時、あるいは何かを知る時、まず自己、主体、主観というものがあって、それが物体、客体、客観と出会うことで知識が成立するのではない。自己も物体も思考による「反省(reflection,リフレクション,自己の内面を見つめて外面に新たな現象の解釈を映し出すこと)」の結果生まれてくる。つまり、生きる経験から主体も客体も誕生する。主観も客観も経験の産物である。つまり、「個人があって経験があるのではなく、経験があって個人がある」とする。西田は、こんな風にも述べている。

我々は少しの思想も交えず,主客未分の状態に注意を転じて行くことができる。たとえば、一生懸命に断岸を攀ずる(よじ登る)場合の如き,音楽家が熟練した曲を奏する時の如き,全く知覚の連続といってよい。また動物の本能的動作にも必ずかくの如き精神状態が伴うているのであろう。これらの精神現象においては,知覚が厳密なる統一と連絡とを保ち,意識が一より他に転ずるも,注意は始終物に向けられ,前の作用が自ら後者を惹起しその間に思惟を入るべき少しの亀裂もない。これを瞬間的知覚と比較するに,注意の推移,時間の長短こそあれ,その直接にして主客合一の点においては少しの差別もないのである。ところが、ここに思慮分別が加わるとき,つまり我がこれを見,聞いているとか,あるいはこの色は青だ,この音は鐘の音だとかいった思惟の働きが介入するとき,純粋意識は壊れる。そこでは,見る色,聞く音というただ一つの事実は解体し,見る我,聞く我と見られる色,聞かれる音の主客二元に分解し,さらに見られる色,聞かれる音もまた,この色は青だ,この音は鐘の音だというふうに,主語と述語の関係性に分解してしまうのである。

これを日常の経験に置き換えてみよう。たとえば、映画を観たり、音楽を聴いている時、意識が映像や旋律に集中していることがある。この時、意識は「見ること」、「聴くこと」に集中しており、そこには主もなく客もない。また、一生懸命に断岸絶壁をよじ登る人間を想像してみよう。それは「よじ登る」という行為である。失敗すれば崖下に転落して死んでしまうかも知れない。だから、一生懸命に上方を見つめ、手の届く岩肌に出っ張った場所を探し、手をリーチングして手指を岩肌に引っ掛け、手足に力を込めて、身体を引き上げてゆく。この時、人間は「よじ登る」という行為しているのだが、そこには主もなく客もない。まさに「手が物に触れる刹那、未だ主もなき客もない」である。ただひたすら、意識は「よじる登ること」に集中している。

見ること、聞くこと、動くこともすべて行為である。それは行為のポイエーシス(制作)である。その行為の経験に主もなく客もないのが純粋経験である。これは子どもの行為の経験の説明としても妥当性がある。乳児が哺乳瓶を両手で持ってミルクを飲んでいる時、意識の中に自己も哺乳瓶もない。あるいは、子どもがゲームに熱中している時、大人がさまざまな行為を集中して遂行しでしている時、その瞬間に「我あり」という意識はない。

だとすれば、「我(主体としての自己)」は思考的な「反省」によって生まれる何かである。この「我あり」について西田の弟子の西谷啓治は次のように言っている。

「われ在り」ということの究極の根底は底なきものである。我々の生の根源には脚をつけるべき何ものも無いというところがある。むしろ立脚すべき何ものもないところに立脚する故に、生も生なのである。

この言葉は、人間が「無」に立脚した多様な経験を生きることによって「自覚」が生じ、「不断の自己」が実存することを示している。自己があって経験するのではなく、経験があって自己があるということだ。

しかしながら、ここでは行為における意識の「現象一元論」に着目したい。西田の純粋経験は行為の意識を考える上で重要な問題を提起していると思えるからだ。それは「行為への意識の没入」という謎である。行為そのものに意識が没入する時、そこには「行為という現象」だけが存在する。それは動物の行為を見る時に感じることである。動物の世界は行為だけが存在するようにも見える。人間も動物である。だから行為だけの世界があるのだろうか。

我々は、行為の純粋経験を決して「無意識的な行為」、あるいは「運動学習によって獲得した自動的で無意識的な運動スキルの発現」と解釈してはならない。純粋経験は運動スキルのレベルに関係なく、どのような行為においても、日常のすべての行為において含まれる自然な意識状態を指している。行為以外に意識の志向性が向いていない「意識の没入状態」のことなのだ。

したがって、行為の純粋経験は「我を忘れている」が無意識的な状態ではない。行為の純粋経験は「無心の行為」ではない。ただ、その行為の瞬間(刹那)に、行為の現在進行中に、意識は自己を消している。

結論づけよう。行為の遂行が「純粋経験」である。それは「行為する刹那、未だ主もなく客もない」という意味である。すなわち、行為の遂行は「主客合一」状態での意識経験である。この場合は「心身合一」の状態で、主体は「私(行為する主体であり、生きられた身体でもある自己)」、客体は「環境(物理的な3次元空間)」である。

そして、行為に失敗(エラー)した時、意識は「予測と結果の不一致という反省」によって主客を分離する。この場合は「心身分離」の状態で、主体は「私(行為する主体)」、客体は「物理的な身体」と「環境(物理的な3次元空間)」である。その理由は、おそらく人間の「行為のポイエーシス(制作)」や「行為の学習(発達)」には身体の「主客分離(心身分離)」が必要だからである。

ただし、この行為の意識には「心身合一の状態(行為の遂行時には主客合一、身体=生きられた身体、lived body、Leib、一人称の身体)」と、「心身分離の状態(行為の学習のための主客分離、身体=物理的身体、physical body、Körper、三人称の身体)」があるという個人的な見解が、マトゥラーナとヴァレラの「オートポイエーシス」と整合性があるかどうかは不明である。

また、リハビリテーションにおける身体と環境の相互作用時の意識を考えてみよう。身体と環境の相互作用は見えるが、意識は見えない。だからといって意識を見えないままにして、無関心のままにしてはならない。意識は感情や運動や言語によって観えることもある。

特に、ここでは「行為の遂行時と行為の学習時は意識の志向性(特に身体意識としての生きられた身体と物理的な身体)が異なる」という視点から探求する必要性を強調しておきたい。実際に歩行する時の意識と歩行を学習する時の意識は異なるという意味である。この点を明確かつ戦略的に区別した訓練でなければ、歩行という行為は回復しないだろう。行為の経験において意識の志向性をコントロール(自己再組織化)することが回復をもたらすのだ。それは行為の一人称の意識と三人称の意識の対話を考慮した神経現象学的アプローチでなければならない。

人間の意識は根源的に「行為する意識」であり、行為の経験によって創発されている。つまり、「私(行為の主体であり、客体でもある自己)」の意識は、「行為の学習(learning of action)」の必要性のために誕生した「行為の予測を反省する意識」である。

行為の純粋経験の反復が意識を変えるのでない。

行為の純粋経験への反省が意識を変える。

文献

- 1) 西田幾多郎:善の研究.岩波文庫,1911初版、1979.

- 2) Maturana H・Varela F(河本英夫・訳):オートポイエーシス;生命システムとは何か. ちくま学芸文庫,2025.

- 3) 吉田正俊・田口茂:行為する意識;エナクティヴィズム入門.青土社,2025.

| ←No.134へ | No.136へ→ |