Home > 会長からのメッセージ目次 > メッセージNo.137

| ←No.135へ | No.137へ→ |

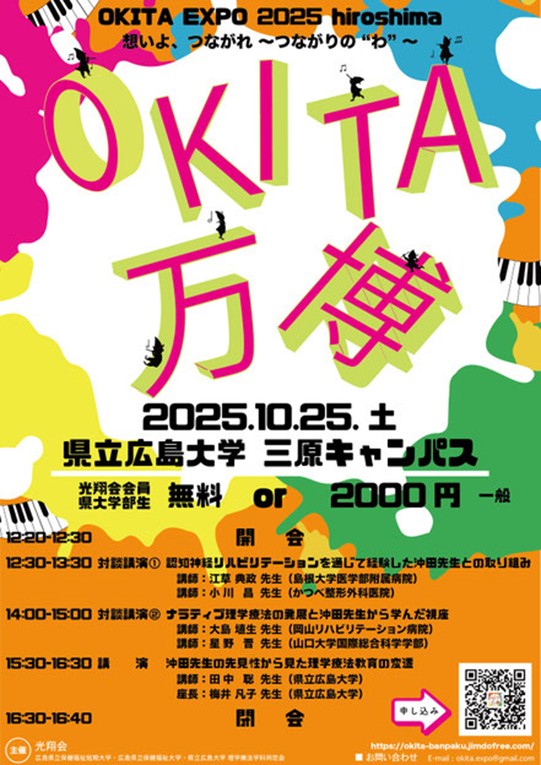

メッセージNo.136 OKITA万博 −学習は「構え」で決まるんだ!

先日、沖田一彦氏(前・県立広島大学教授、前・日本認知神経リハビリテーション学会副会長)を偲ぶ「OKITA万博」が県立広島大学で開催された。彼から教育を受けた卒業生と大学院生の有志、同僚、友人など、約100名程が参加した。

内容は①認知神経リハビリテーション(ヨーロッパへの留学、ペルフェッティの本の出版、整形外科系の認知運動療法、疼痛の認知運動療法、学会の創設など)、②ナラティブ理学療法(文化人類学、物語医療、質的研究、患者の言語分析など)、③理学療法教育(クリニカル・クラークシップ、模擬患者、ペーパーぺイシェント、情意教育、文学と映画を題材にしたセラピスト教育など)についての業績が紹介された。

彼の先見的な取り組みと研究業績を反芻しながら、その意志と情熱を今後のリハビリテーションに活かそうという趣旨であった。①と③は高知医療学院時代から一緒に取り組んだもので感慨深かった。

事前に墓参りして友人の一人として参加した。そして、彼はこんなにも教え子たちに愛され、とても幸福な人生だったと思った。心がこもった登壇者たちの講演や対談から、あるいは卒業生たちのエピソードやコメント(讃岐うどんの話が多かった)から、彼のやさしさに溢れた人柄、教育者としての信念、セラピストとしての運動療法への探求心が、走馬灯のように想い出された。その意志が卒業生の記憶の中に定着し、日々の臨床を生きるセラピストの核となっていると感じた。

会場でコメントを求められた。彼が文学青年であったことを話した。彼は愛媛県の野村町出身だが、内子町が近い。同郷のノーベル賞作家の大江健三郎(内子町出身)が好きだった。また、大学では英文学を専攻し、卒論はサマセット・モームだった。僕が彼の教え子たちに伝えたかったのは、医学論文を読んで解釈しても、臨床で患者の言葉を解釈できないセラピストはダメだということだ。小説を読んで涙を流したことのない者は、生きる人間の苦悩や希望を理解できないということだ。リハビリテーションは科学的であるべきだが、科学に洗脳されてはならない。もっと生きる人間に対して謙虚であれということだ。三人称の知(客観)と一人称の知(主観)の間を歩めということだ。人間は意味の世界を生きる。それが彼の一貫した考え方であった。

会場には、彼の蔵書が数百冊並べられていた。参加者は無料で何冊でも持ち帰ってよかった。僕も「ソビエト心理学研究Ⅰ〜Ⅴ」など10冊くらい持ち帰った。ソビエト心理学研究にはルリアやウズナーゼの論文が含まれていた。ウズナーゼは「構え(set,attitude,姿勢)」を研究した心理学者である。スポーツにも構えがある。野球で守備につく野手はどのようなボールが飛んできてもキャッチできるように予測的に構える。そんな姿勢のことだ。また、あらゆる学習には心的な「構え」も必要だ。学生が学ぼうとする姿勢、その準備状態が脳で形成されなければ学習は生じない。これは臨床での患者の学習においても同様である。

認知神経リハビリテーションにおける認知問題−知覚仮説−解答の「知覚仮説」とは、脳の予測的な「構え」のことだ。運動によって生じる知覚を予測し、実際に得られた結果の知覚と比較照合する。知覚の予測と結果が不一致なら、知覚予測を変更して一致するように運動プログラムを変更する。これがあらゆる運動学習や運動発達の核心である。

アノーキンは神経生理学、ベルンシュタインは運動生理学、ルリアは神経心理学、ウズナーゼは心理学の観点から、運動学習の予測メカニズム研究に取り組んだ。それが認知神経リハビリテーションを誕生させたのだ。近年の脳科学は予測メカニズムを重視しているが、このロシア学派の研究を欧米や日本の科学者たちは無視している。思想や政治的立場が異なるのはわかるが、科学的な先駆性や業績まで無視するのは科学ではない。予測の神経生理学はアノーキンが始め、予測の心理学はウズナーゼが始めたのだ。

1997年頃、イタリアのスキオ病院に行き、二人でペルフェッティ先生にインタビューした時、ペルフェッティが「ウズナーゼを知っているか」と僕らに尋ねた。その時、沖田氏が「”構え理論”の学者ですね」と言った。ペルフェッティの顔が微笑んだ。「君たちもよく勉強しているではないか」という感じの微笑みだった。

二人は、1990年と1992年にそれぞれスキオ病院を訪問して以来、認知神経リハビリテ―ションの基礎にアノーキンの「機能システム(予測メカニズム)」があることを教えられ、その後にセチェーノフ、パブロフ、アノーキン、ベルンシュタイン、レオンチェフ、サポロベージュ、ヴィゴツキー、ルリア、ウズナーゼなどのロシア学派の研究(条件反射から主体の能動性を重視する活動理論への変遷)について5年くらい調べていた。

その成果が「”構え理論”の学者ですね」という一言に集約されていた。その一言がペルフェッティから二人が信頼を得る契機だったように思う。これは自慢話をしているのではない。二人は認知神経リハビリテーションを本気で学ぶ「構え」ができていたということだ。だから、ペフェッティ先生は二人を共に勉強する仲間と認めてくれ、『認知運動療法−運動機能再教育の新しいパラダイム,協同医書出版社,1998(小池美納・訳)』をペルフェッティ、宮本、沖田の共著で出版することを提案してくれたのだと思う。ペルフェッティは同書(p11)で「知覚システムの中継部位に対して高次な運動中枢がおこなう調節は、Uznadze(1966)の言う構えの形成、つまり、運動行動を起こすためのセッティングを目的とするものである」と述べている。

「構え」ができていない者に天使は降りてこない。それは人生についても同じだと思う。

学習は「構え」で決まるんだ!

「OKITA万博」で感動し、レセプションで楽しく飲んだ。2次会でも飲んだ。3次会で飲んでいると疲労、空腹、脱水、血圧低下、意識低下でダウンし、救急車で三原日赤に運ばれて一泊した。介抱してくれた卒業生の皆さんに心より感謝する。それだけ「OKITA万博」が嬉しかったということだ。改めて、彼と一緒に過ごした日々に感謝したい。高知医療学院時代から親友であったことを誇りに思う。

大阪万博が終わり、OKITA万博が終わった。

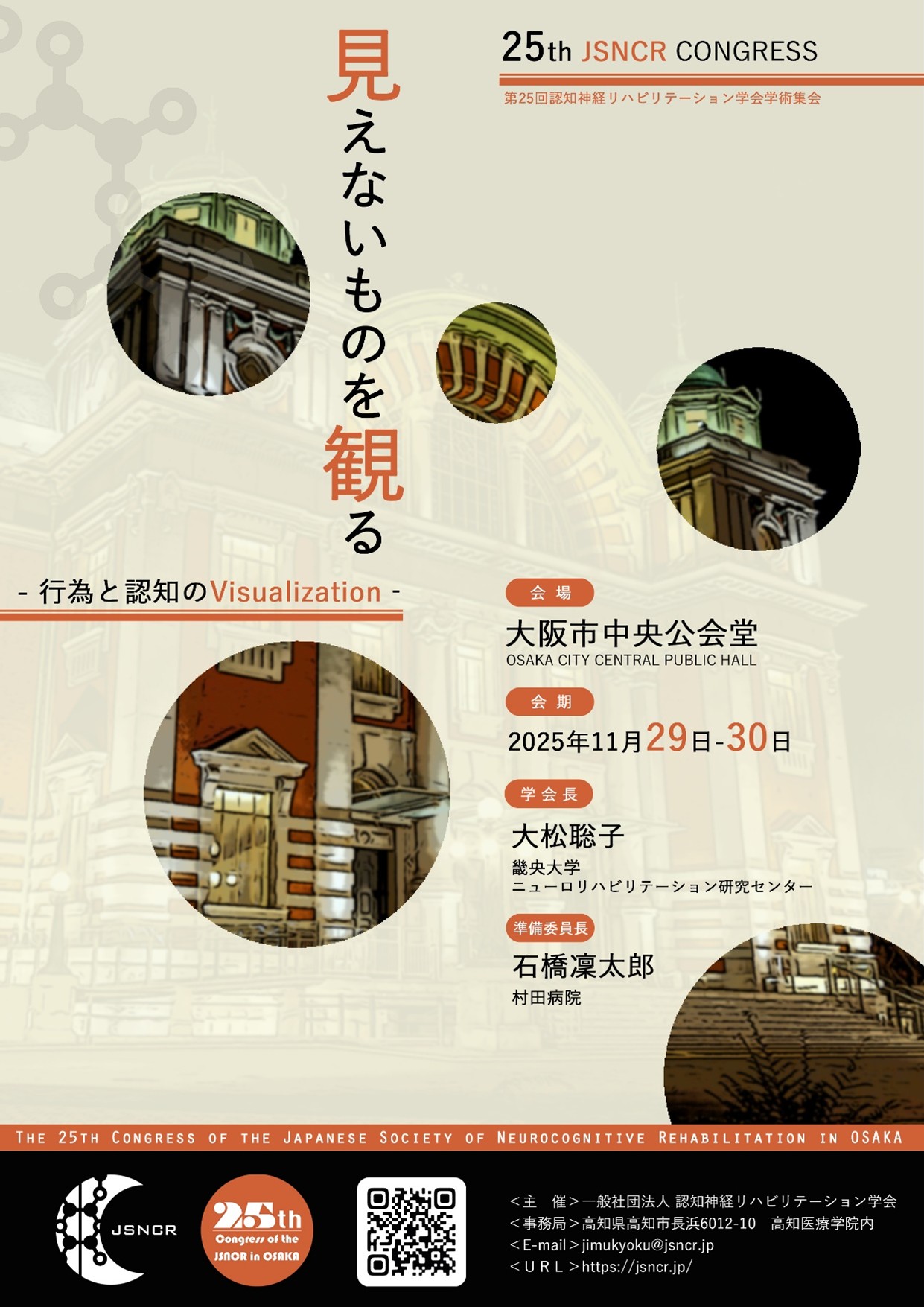

次は大阪市中央公会堂での第25回日本認知神経リハビリテーション万博だ!!!

文献

- 1) ソビエト心理学研究会編:ソビエト心理学研究Ⅰ〜Ⅴ.三友社,1977.

- 2) Perfett C・宮本省三・沖田一彦(小池美納・訳):認知運動療法−運動機能再教育の新しいパラダイム,協同医書出版社,1998.

- 3) 宮本省三:リハビリテーション身体論−認知運動療法の臨床×哲学(第6章・ルリアとリハビリテーション−ロシア学派の運動制御理論)、青土社,2010.

| ←No.135へ | No.137へ→ |