Home > 会長からのメッセージ目次 > メッセージNo.105

| ←No.104へ | No.106へ→ |

メッセージNo.105 関連性理論(レレバンス・セオリー)

■会話のすれ違い

母親が発達障害の子どもに「お風呂のお湯を見てきて」と言う。

子どもはお風呂のお湯を観察して戻ってきた。

ここには会話のすれ違いがある。母親は「お湯加減を見て、調節をしてほしい」という意味で言ったのだが、発達障害の子どもは単に「お湯」を「見て」きたわけである。

子どもは言葉を理解している。しかしながら、それは「文字どおり」であって、言葉の「意味」は理解していない。「お風呂」、「お湯」、「見る」という三つの言葉から、意味を解釈することができない。子どもの脳は、その言葉の背後にある「湯加減を調節する」という母親の「意図」に気づいていない。あるいは母親が何を求めているか、その「欲求」、「期待」、「要求」に気づいていない。要するに、子どもはそれを「察する」ことができない。

つまり、言葉の「意味」が理解できないために「会話のすれ違い」が生じている。そして、この齟齬によって発達障害の子どもは「コミュニケーション行為」が困難になる。

■語用論(プラグマティクス)

ここで重要なのは、母親の「お風呂のお湯を見てきて」という言葉が、子どもに「お湯加減を調節する」という「行為」を要求している点である。この行為が遂行できなければ、子どもは母親の言葉を理解しているとは判断されない。求められているのは、その文脈下での「意味ある行為」である。

この視点から見ると、子どもの反応は「行為のエラー」と見ることができる。子どもはそのことに自覚はないが、母親は子どもが要求した行為をできなかった、あるいは行為を誤ったと解釈する。

子どもは母親の言葉の背後に行為の要求が潜んでいることに気づいていない。母親の「お風呂のお湯を見てきて」という言葉から、子どもは「お風呂に行ってお湯を見てくる」という行為を導いている。しかし、その行為は誤りである。その背後に潜む「お湯加減を調節する」という行為が正しいのである。これは子どもの行為のエラーが「言語の意味理解」の未発達によって生じていることを示唆している。

こうした言語の意味理解と行為の関係性については「語用論(pragmatics,プラグマティクス,実用論)」が参考になる。語用論とは言語学の一分野であり、言語表現とそれを用いる使用者や文脈との関係を研究する分野である。たとえば、話し手(書き手)と聞き手(読み手)が会話する場合、「なぜ、話し手が伝えたいと意図している意味を聞き手が理解できるのか」を研究するのが語用論である。

言語学では文字は「情報」をもつ「記号」とみなされる。記号は意味を媒介して対象を指し示す道具であり、それは「あるものが、他のあるものの代わりになる」と定義されている。したがって、記号論的には、母親の「お風呂のお湯を見てきて」は「お湯加減を調節する」の代わりであり、子どもは言語に意味が媒介していることに気づいていないと説明できる。

モリス(Morris)の言語の記号論では、記号と記号の関係を扱う「a.統辞論(syntactics)」、記号と指示物の関係を扱う「b.意味論(semantics)」、記号と使用者との関係を扱う「c.語用論(pragmatics,実用論)」に区別される。

そして、オースチン(Austin)は、語用論の立場から「発語行為論」を提唱した。彼は発語を行為と捉えた。言語の使用は行為の一形式だと主張した。人々が何かを話すとき、何かを言うだけでなく、何かを行うと解釈した。そして、発語を「a.発語行為(発語)」、「b.発語内行為(意味)」、「c.発語媒介行為(語用)」の3つに区分した。

たとえば、母親と子どもが散歩しているという状況(文脈)を想定してみよう。そして、子どもが母親に「公園にA君がいる」あるいは「公園に行く」と発語したとしよう。

子どもの「公園にA君がいる」という事実確認的な言葉は「発語行為」である。子どもの「公園に行く」という行為遂行的な言葉は「発語内行為」である。

そして、母親はどちらの発語からも、子どもの「A君と公園で遊びたい」という意図を暗黙的に読み取ることができる。ただし、「公園にA君がいる」よりも「公園に行く」の方が意図を読み取りやすい。

この場合、「公園にA君がいる」は発語行為、「公園に行く」は発語内行為なのだが、実際には異なる言葉の使用がなされている。なぜなら、子どもは文脈的に「公園にA君がいる」あるいは「公園に行く」と発語することによって母親に行為の遂行を求めているからである。

つまり、この状況(文脈)での「公園にA君がいる」や「公園に行く」は、事実確認や自分の行為の遂行についての発話ではない。子どもは母親に「A君と公園で遊びたい」という意図を伝え、「それを許可するという行為」を求めている。子どもは母親に「許可する」という行為の遂行を求めているのだ。そして、こうした発語を「c.発語媒介行為」という。

発語媒介行為が成立するためには、話し手が発話によって意図を伝達し、聞き手が話し手の意図を理解(推理)しなければならない。これはある状況(文脈)でのみ成立する「コミュニケーション行為」であり、社会の実生活では頻繁にみられる実用的な言葉の使い方(語用)である。

また、身体と物体の相互作用に語用論は適応できる。既に、ペルフェッティ(Perfetti)とプッチーニ(Pucchini)は、認知運動療法がオースチンの語用論における発語媒介行為に相当すると述べている。

■関連性理論(レレバンス・セオリー)

「関連性理論(Relevance

Theory,;レレバンス・セオリー)」とは、スベルベル(Sperber)とウィルソン(Wilson)が1995年に提唱した言語に関する認知理論である.また、ここでの言語とは「意図明示推論的伝達するコミュニケーション行為」のことである。つまり、話し手が自己の意図を明らかにして、その意図を聞き手が推論できるように伝えようとする、相互的なコミュニケーション行為である。

そして、関連性理論の骨格には2つの関連性に関する「認知原理」と「伝達原理」がある。認知原理とは「人間の認知は最大の関連性を達成するよう仕向けられている」、あるいは、「人間の認知情報処理は、自分にとって関連ある(relevant)情報に注意を払うようデザインされている」と定義されている。また、伝達原理は「すべての意図明示推論的伝達(ostensive-inferential

communication)する行為は,その行為自体の最適な関連性の見込みを伝達する」と定義されている。

・関連性の認知原理(cognitive principle of relevance)

・関連性の伝達原理(ostensive-inferential communication)

この認知原理に従うと、「発話」は意図明示的刺激であり、脳の認知情報処理に値する関連性を有する。また、それは発話者の意図に整合性がある限りにおいて最も関連性が高い.たとえば,人間の知覚は関連性の高い刺激に注目するし,記憶へのアクセス時には関連性の高い情報がより活性化させる(Wilson,2002).ただし、これは人間の認知一般についての原則である。

一方、この認知原理を言語による意図明示推論的伝達行為に特化した原則が伝達原理である.伝達原理に従うと,話し手は伝達したい情報が聞き手にとって最適な関連性を達成するように仕向ける発話を選択するし,聞き手は最適な関連性を達成する解釈をその発話の解釈とする.

関連性理論を理解する出発点は「顕在性」と「認知環境」の概念である。

・顕在性(mainfestness)

・認知環境(cognitive environment)

話し手と聞き手のコミュニケーション行為が成立するためには二人が「対話の枠組み」を理解しておく必要がある。そこで重要なのが「顕在性(mainfestness)」である。顕在性とは、環境から受け取る刺激から、自分の中にある推論が呼び出される指標のことである。たとえば、小川によれば、部屋のくつろいでいる場面において、チクタクという時計の音には気を払わないが、ドアベルの音には顕著に反応する。この時、時計の音は人間に対して何の推論も喚起させず顕在性も喚起されない。一方、ドアベルの音は、「訪問者がいる」という推論を喚起させ、その推論を高めることになる。しかし、同じドアベルの音でも「訪問者が女性である」という推論はあまり喚起されず、この推論は顕在性が低い。この例のように、ある刺激によって生起する特定の推論の指標のことを顕在性と呼び、「ドアの外には訪問者がいる」や「訪問者が女性である」といった、推論のできる可能性のことを「認知環境(cognitive

environment)」と呼ぶ。要するに「何かを察する」のである。

一方、意図明示推論的伝達する行為には,「情報意図(聞き手に何かの情報を知らせる意図)」と「伝達意図(聞き手に情報意図を知らせる意図)」の二種類の意図がある。

・情報意図(informative intention)

・伝達意図(communicative

intention)

スペルベルとウィルソンは、人間が何かを伝えようと意図する場合、行動や発話によって特定の反応を引きだそうとする意図(情報意図)と、自分に伝えたい何かがあるということを伝える意図(伝達意図)を区別している。そして、話し手の情報意図と伝達意図の伝達が、聞き手の顕在性と認知環境に応じた推論を喚起させ、それに基づいて聞き手は次の行為を遂行することになる。

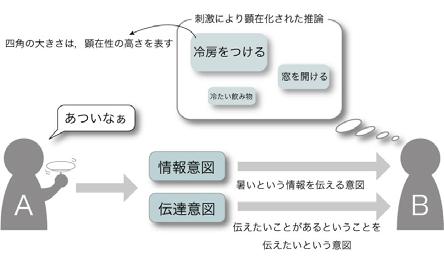

たとえば、ここでは小川による説明と図を引用するが、Aという人間が気温の高い部屋の温度を低くするために、Bという人間と目線を合わせながら「熱いなぁ」と発語し、うちわで自分をあおいでいる場面を設定する。この時のAの「熱いなぁ」という発語は、「今私は暑いと感じている」というメッセージを伝えるための、情報意図による行為であり、Bと視線を合わせるという行為は、「私はあなたに伝えたいことがある」というメッセージを伝えるための、伝達意図による行為である。

この例の場合は、Aの意図がBに伝わり、冷房をつけたり窓を開けるといった行為に現れ、Aの目的を達成できる可能性が高い。しかし、もしAがBの方を見ずに発話した場合、つまり情報意図だけが伝わり伝達意図が伝わらなかった場合は、BにとってAの発話が文法的に理解はできても行為に移ることができず、結果としてAの目的が達成できなくなる。

この例をさらに詳しく述べると、Aの伝達意図が伝わった場合、Aによる発話からBによって「窓を開ける」や「冷房をつける」といったいくつかの推論が顕在化され、結果として行為に移ることができる可能性が高い。一方、Aの伝達意図が伝わらなかった場合、Aの発語は理解することができたとしても様々な推論が顕在化されず、行為に移ることができない可能性が高くなる。

つまり、情報意図と伝達意図の双方が聞き手に認知されることによりある推論の顕在化が高まり、結果として円滑な対話が実現されるということである。特に、伝達意図は「私がこれから話すことは、あなたの行為に関連性がありますよ」と伝えるということである。しかし、それを確認することは稀である。それは「暗黙の了解」となっている。そのため伝達意図は伝わっていないことも多い。あるいは、メッセージは伝えても、その熱意や行為への要求は伝わらないことが多い。

また、推論(表象)には「パブリック・リプレゼンテーション(public

representation)」と「プライベート・リプレゼンテーション(private

representation)」がある。

・パブリック・リプレゼンテーション(public representation)

・プライベート・リプレゼンテーション(private representation)

図 関連性理論の概念図(小川,2007)

ここでは関連性理論の用語をまとめておく。

- 人間の認知は自分に関連する情報に向かう(認知原理)

- 話し手は聞き手に意図明示推論的伝達する行為を行う(伝達原理)

- 話し手と聞き手は、知覚や推論によって知ることのできる事物の集合に囲まれており、その何かを察する(表象する)ことを「顕在性」や「認知環境」と言う。

- 話し手は、聞き手の認知環境に変更を加えるべく何かを知らせようとする意図を持つことがある。これを「情報意図」と言う。

- 話し手は、自分が情報意図を持っていることを、話し手にあからさまなもの(manifest)にしようとする意図を持つことがある。これを「伝達意図」と言う。

- 推論(表象)には「パブリック・リプレゼンテーション」と「プライベート・リプレゼンテーション」がある。

- 情報意図と伝達意図の双方が揃っていなければコミュニケーション行為ではない。

現在、関連性理論は、言語学だけでなく、マクルーハン(McLuhan)が「メディアはマッサージである」と言ったように、テレビ、パソコン、インターネット、携帯、広告、宣伝、ロボットといった情報社会の解釈にも応用されつつある。ヒューマン・コミュニケーションという点では、あらゆる言語行為、新聞、書籍、講義、日常会話などの解釈に応用できる。また、コミュニケーション行為という点では、リハビリテーションの臨床にも応用できるであろう。

■コミュニケーション行為

コミュニケーションは行為である。会話はコミュニケーション行為である。コミュニケーション行為には話し手の「意図」が重要である。その核心は「メッセージ(情報意図)」を送ることだが、もう一つ「自分の意図に気づいてもらうことを意図する(伝達意図)」がなければコミュニケーション行為は成立しない。

たとえば、ここではショッピングセンターで母親と子どもが店の前を歩いている状況(文脈)での会話を想定してみよう。

子どもが「玩具(おもちゃ)」を指差して「あれがほしい」と言う。

母親が「ダメ!」と言う。

子どもは「ほしい!」と言って動かない。

母親が手を引っ張ると子どもは「嫌だ!」と言って「ワ―!」と泣き出した。

こんな状況はよく見かけるだろう。あるいは、子どもを育てると必ず経験することになる。その後、子どもの手を強く引っ張って立ち去ろうとする母親もいれば、泣き声に敗けて玩具を買う母親もいる。ただし、この「会話のすれ違い」は正常発達の範囲である。子どもの前頭葉は「自己抑制」が未発達だと解釈しなければならない。

この場合、母親の情報意図は「ダメ!」という発語で子どもに伝わっている。しかし、「伝達意図」は伝わっていない。子どもは「なぜダメなのか?」を推理していない。つまり、母親の「急いでいるからダメ」、「無駄づかいだからダメ」、「お金がないからダメ」、「既に似たような玩具を買っているからダメ」・・・といった意図を推理していない。

母親の情報意図と伝達意図に対して、子どもがどのように推論(顕在性や認知環境)するかによって、子どもの行為が決まる。しかし、このショッピングセンターでの会話のように伝達意図がなければ、それは「コミュニケーション行為」ではない。

子どもは目に見えない「意味」がわからないのだ。「心の理論(mind

theory,他者の心を推論する能力、マインド・リーディング)」に根ざした「社会脳」が未発達なのだ。

コミュニケーション行為には意味が必要である。母親の意図と子どもの推論の接点で意味が生まれている。意図と推論の接点こそが「意味の生まれる場所」である。その場所で「行為の意味」が発生している。

「会話のすれ違い(発達障害)」、「語用論(プラグマティクス)」、「関連性理論(レレバンス・セオリー)」、「コミュニケーション行為」について記した。リハビリテーションの臨床との関連については別の機会に説明したいが、特に発達障害のリハビリテーションに取り組むセラピストや失語症のリハビリテーションを臨床実践する言語聴覚士(ST)は関連性理論を勉強すべきだと思う。「認知神経リハビリテーション(行為間比較)」との関連については思考中である。

これらは何より、我々の社会、人間関係、仕事、日常会話、遊びなどのすべてと関連している。僕やあなたが日々を生きることのすべてに「関連(relevant)」しているということだ。そして、意図も推論も「想像力(imagination)」だ。想像力が「行為の源泉」なのである。

文献

- 1) 金沢大学子どものこころの発達研究センター編:自閉症という謎に迫る.小学館新書,2013.

- 2) 宮本省三・沖田一彦:認知運動療法入門:臨床実践のためのガイドブック,協同医書,2002.

- 3) Sperber D,Wilson D(内田聖二・宗南先訳):関連性理論:伝達と認知.研究社出版,2000.

- 4) 小川公平・小野哲雄:エージェントの発話に隠された意図の理解.Humann-Agent interaction Simposium,2007.

- 5) 久保田直行:人間共生システムにおけるコミュニケーションのデザインからエクスペリエンスのためのデザインへ.知能と情報,Vol.27,No.6,2015.

- 6) 柏端達也:コミュニケーションの哲学入門.慶応大学三田哲学会叢書.2016.

| ←No.104へ | No.106へ→ |